|

|

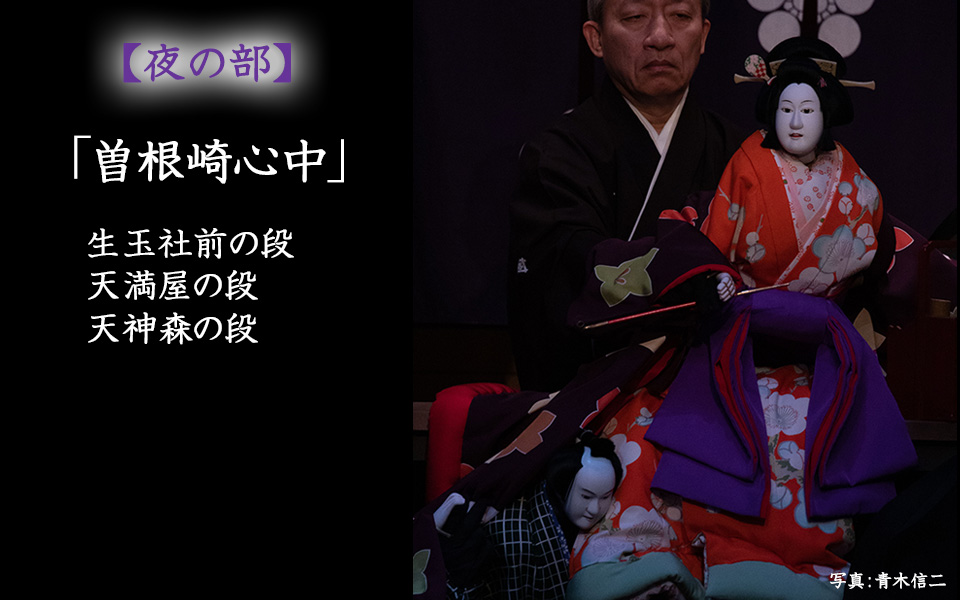

元禄16年(1703)、露天(つゆのてん)神(じん)社(大阪市北区)で起きた心中事件を題材として、その一月後に竹本座で初演され、大好評を博した近松門左衛門の世話物第一作。それまで歴史や伝説といった過去の物語のみを題材として来た浄瑠璃に、同時代の身近な事柄を描く新分野「世話物」を確立した、画期的な作品です。現在上演されているのは、1955年に、野澤松之輔の脚色・作曲により大阪の四ツ橋文楽座で復活上演されたもので、原作のままではありませんが、海外での評価も高く、文楽を代表する演目となっています。 醤油屋の手代徳兵衛は、天満屋の遊女お初との愛を貫くため、主人からもちかけられた縁談を断固として拒絶。激怒した主人に命じられたのは、継母が知らぬ間に話を決めて受け取っていた持参金を返すこと、そして、大坂追放でした。お初に会えなくなる危機。継母から取り戻した金を早く返して、主人の気持ちを和らげたい…。ところが、その大切な金を友人の九平次にだましとられたうえ、衆人環視の中、証文偽造の罪を着せられ、打ちのめされるはめに。金も面目も失い、もはや生きてはいられなくなりました。 その夕方、天満屋では、早くも徳兵衛の噂でもちきり。お初は、店の外で死の覚悟を告げる徳兵衛を裲襠(うちかけ)の裾に隠し、ひそかに店の縁の下に忍び込ませます。九平次の中傷に怒りで身を震わせる徳兵衛。一緒に死ぬとの言葉とともに足で返事を促すお初。徳兵衛はその足を押し戴いて涙。このように、誰にも気づかれず、足で心を確かめあった二人は、深夜、店を抜け出し、曾根崎の天神の森で心中しました。 縁の下と女性の足を見せる演出が独特の「天満屋」。「この世の名残、夜も名残…」、名文と讃えられた「天神森」の道行。哀しくも美しい心中場面。二人の心情がまっすぐに伝わって来る舞台です。 |