「大手の業者を入れた方が早い」って、冗談じゃない!

瓦礫の撤去は気仙沼市内の業者でやるよ!!

向かい側に住んでいた人の家が潰れたり、流されたり…。

それらは昨日まで市民の財産だった。

市外の業者でなく、我々がやらなくて誰がやるの。だから、すぐに動き出す。

建設人の誇りと矜持、そして気仙沼魂がそこにあった。

(株)小野良組 代表取締役会長 小泉進

ナビゲーター:宮田敬子

※放送終了分のラジオ番組音声は以下からお聴きいただけます。

港のすぐそばにある小野良組。震災翌日から道路の啓開に取り掛かった。津波は2回の床上まで達した。

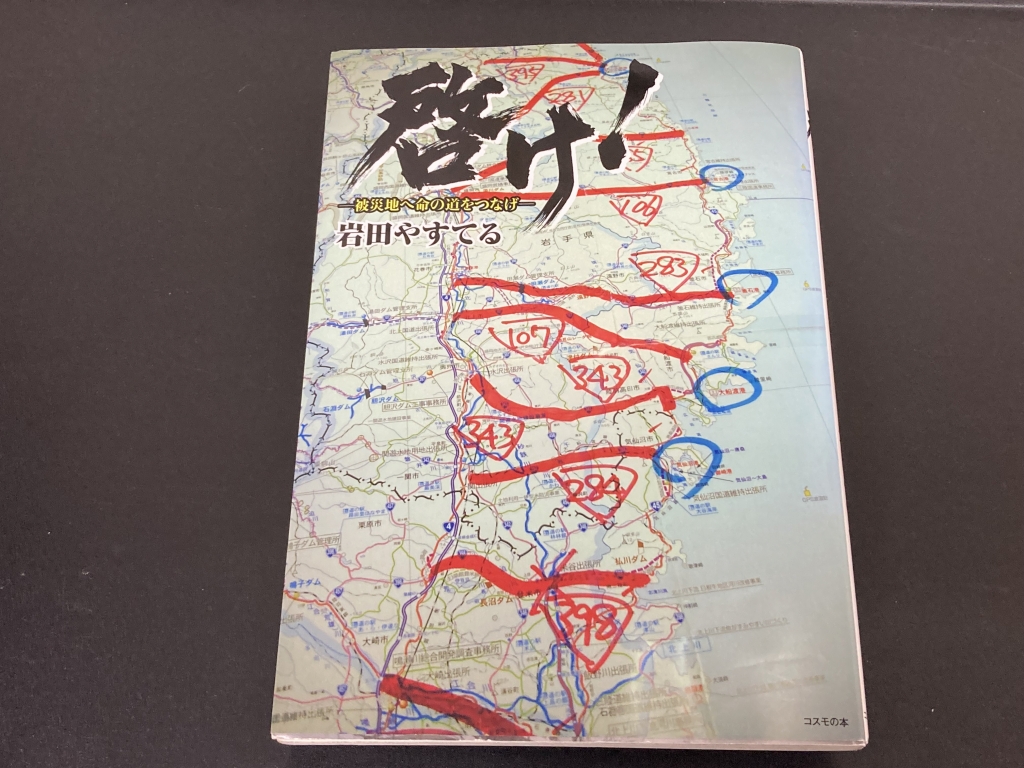

その奮闘はこの「啓け!」という漫画にも描かれている。

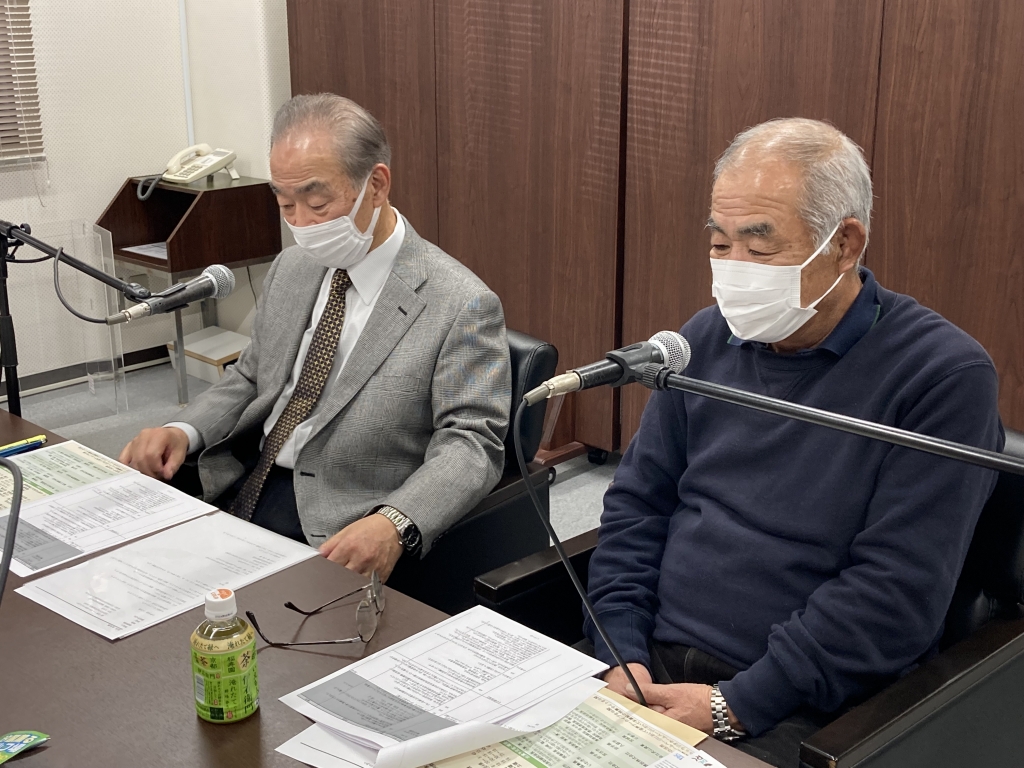

小泉進さん(左)は気仙沼市に登録のある建設会社と設計事務所、80数社に声をかけて気仙沼災害廃棄物協議会を立上げ、2011年12月には市内のほぼ全ての瓦礫撤去を終えた。

小野寺孝さん(右)は瓦礫処理場の跡地をパークゴルフ場に整備する工事に携わった。当時、工事の予算に関して小泉さんと結構やり合った!?とのこと。

かつては気仙沼向洋高校のグラウンド。瓦礫の受け入れ等に協力してくれた階上地区の皆さんへの感謝と、恩返しの想いを込めて整備し、気仙沼市へ寄贈。

池あり、バンカーあり、絶妙なアンジュレーションありの全36ホール。日本パークゴルフ協会公認のコース。

コースを攻略するのが楽しい。高齢者の楽しむ場所がなかったので、ありがたい。小野良組に感謝の気持ちしかない、と話すゴルファー。ところで、今日のスコアは…?

気仙沼は陸の孤島と言われ、昔は仙台まで3時間かけて行った。子どものスポーツ大会や高校野球、何でも3時間のハンディキャップがあった。それを出さない気仙沼人の永年培ってきた魂が、そこにはあった。

「今日は風も強いし、こんなに寒かったらプレーしている方はいらっしゃるんですかね」気仙沼パークゴルフ場へ向かう車の中ではこんな会話が…。何を隠そう、取材日の前日は仙台でも雪が積もり、一夜明けて青空は戻ったものの風は強く、真冬の寒さだったのです。

しかし到着すると、そこには笑顔でホールを回る方々の姿がありました。東北地方のパークゴルフ場は冬の期間雪が積もってしまいプレーできなくなるところが多いのですが、気仙沼パークゴルフ場は一年中楽しめるコースとして、気仙沼近隣だけでなく全国からお客さんが集まります。しかも冬は、コースの池が凍って、いわゆる「池ポチャ」もないため、スコアも期待できるんだとか…

番組の中でもご紹介しましたが、パークゴルフ場建設の盛土には防潮堤工事で出た残土が使われました。普段は民間の会社には引き渡さないということでしたが、小野良組の皆さんの熱意もあって、利用することができたのだと思います。ただ、この盛土、想定よりも多く盛ってしまった場所があるそうで、そのホールは傾斜がきつくなりゴルフ場の難コースとして知られているんだとか。ぜひ挑戦していただきたいです。

インタビューを通して、小泉さん、小野寺さんの言葉から感じたのは「気仙沼を大切に思う気持ち」でした。気仙沼に何かあったら、まず自分たちが動く。そしてその先を見据えて街に必要なものを作り出す。街を思う、あたたかく強い言葉をたくさんうかがうことができました。

街に人を集め賑わいを取り戻すというところでは、まだまだやらなくてはいけないことがたくさんあると話す小泉さん。これからも気仙沼の道路を、そして街を見つめ続けていただきたいです。

放送をお聴きになった皆様のご意見、

ご感想をお聞かせください。