東日本大震災発生の10日前、現在のテクノロジーマネージメントセンターを

仙台市宮城野区に開設。会社を2拠点化していた。

震災後、津波被害を免れたセンターに災害対策本部を設置。

その一方で、帰宅困難者を受け入れ、近隣住民の避難所ともなった。

その後に従事した復旧工事の後方支援や被災した建物の被害調査、仮設店舗の設計など、

当時はあまり報道されなかった側面に光を当てる。

(株)橋本店 専務取締役 土木本部長 相原真士

専務取締役 建築本部長 酒井篤史

ナビゲーター:宮田敬子

※ラジオ番組音声は以下からお聴きいただけます。

2011年3月1日に高砂サポートセンター(現在のテクノロジーマネージメントセンター)が開設された。震災発生10日前のことだった。

震災発生後、ここに災害対策本部を設置。仙台市中心部にある本社ビルは天井の一部落下や壁にヒビが入るなど、事務所として使うのは危険だったため。

何台もの重機や車両を停められるような広さがあり、敷地内の倉庫には土のうやブルーシートなどを備蓄している。

現在土木本部長の相原真士さんは建設業に携わって28年。当時は仙台市内の工業エリアで新しく水路を作る現場の所長を務めていた。

その後、相原さんは主に後方支援として県内外の被災地へ燃料を運んだり、復旧工事の現場へ社員を配置する仕事を担当した。

建築業に携わって29年、現在は建築本部長で一級建築士の酒井篤史さん。震災後、建築物の復旧工事に従事。通常では考えられない件数を引き受けた。

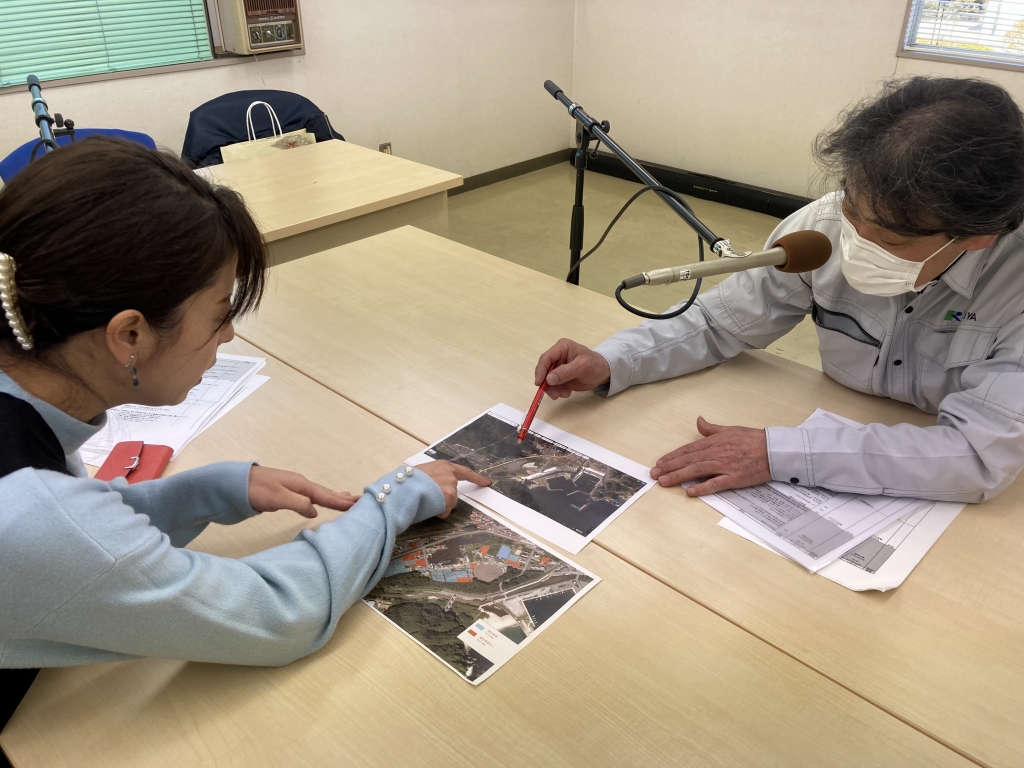

酒井さん達は被災地の仮設施設の整備も請け負う。印象深いのが亘理町、鳥の海ふれあい市場。8月から設計などを計画、10月後半から工事開始、12月半ばに引き渡す約束のスケジュールだった。

当時、鳥の海ふれあい市場の理事長だった菊地一男さん。「荒浜地区は正月に魚を食べる習慣がある。年明けではダメ、年内中に!」という地元住民の思いがありました。

普通なら3ヵ月かかる工事を2ヵ月で…本当にできるのかどうか、酒井さんには不安な気持ちもあったというが、手戻りのないよう、また、スピード感を意識して工事を完了させた。

鳥の海ふれあい市場は12月16日に引き渡され、その1週間後12月23日に営業を再開。当日、菊地さんがビックリするくらいのお客さんが来てくれた。

仮設店舗があることで魚や野菜を売ることができる。地域住民の生活の張り合いになる。一つの復興の一歩だと思う、と菊地さん。橋本店の皆さんへ、感謝の想いを語った。

それぞれの人にとって待っている人がいる。今回取材を通して強く感じたことでした。

仙台市に本社を構える「橋本店」。仙台市天文台、せんだいメディアテーク、仙台空港など私たちもよく知る建物を手掛けてきた建設会社です。

橋本店では、2008年の岩手・宮城内陸地震を教訓に、会社機能を二拠点化することにし、高砂サポートセンター(現在のテクノロジーマネジメントセンター)を開所します。その開所日は東日本大震災のわずか10日前。「ここがなかったら…」とおっしゃる声を聞き備えの大切さを改めて感じました。

橋本店はこの場所があったおかげで、仙台市以外にも広域の災害復旧に携わることができました。当時受注した件数と言うのは平時では考えられないもので、皆さん寸暇を惜しんで働いていたそうです。

そんな中、携わることになった亘理町荒浜の仮設店舗。大変なスピード感で作られました。もし、点検して不備があればやり直しになり、さらに時間がかかってしまうので、速さと共に正確さも絶対条件だった工事。

どうしてそんなに急いで、年内に引き渡してほしかったのか、当時、鳥の海ふれあい市場の理事長だった菊地さんにお話を聞いて納得しました。

「亘理町のお正月には魚が欠かせない。だから年内にお店を開いて届けたいんだ」

菊地さんがこう話した瞬間、スタッフ全員が同じタイミングでうなずきました。

橋本店の皆さんは、待っている荒浜の店舗の皆さんのために、そして菊地さんはじめ荒浜のお店の方々は、待っている地域の皆さんのために…

予定通り工事を完了させた橋本店から引き渡しを受けて1週間、「鳥の海ふれあい市場」は仮設店舗で営業再開します。わずか1週間でオープンできたのも、店舗に入れる棚、冷蔵庫などは事前に菊池さんたちが自分たちで準備しておいたから。

それぞれができることをやって、待っている人に早く届けたい。そんな思いが、あの時、現場にあったのだろうということを強く感じました。

橋本店では、こうした震災の経験を社内で共有し、発信する活動も行っています。橋本店のHPでは震災での取り組みも記されていますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。

放送をお聴きになった皆様のご意見、

ご感想をお聞かせください。