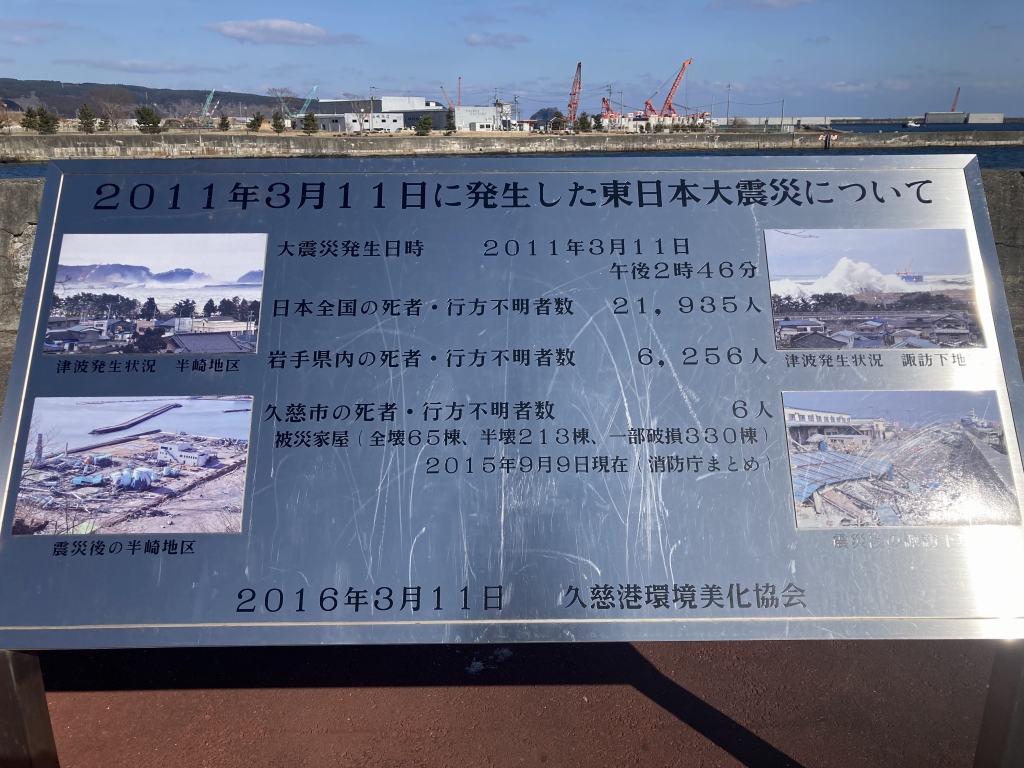

東日本大震災以前から高い確率で大地震とそれに伴う津波が予想されていた。

阪神淡路大震災の伝承施設を視察しBCP(事業継続計画)を作成して備えていたものの

避難訓練では時間がかかった。再検討をした直後、本物の大津波に襲われたが、

社員は所定の場所へ速やかに退避して難を逃れた。

そして、あらかじめ準備していた災害対応の拠点や現場事務所では、地元の避難者を

受け入れた。作業が可能な社員は震災当日から三陸道をはじめ道路啓開に着手する。

被災直後から、地元の復旧・復興に懸命に取り組む日々が始まった。

ふるさとの復活に取り組んだ日々と当時の想いについて聞いた。

(株)丸本組

ナビゲーター:宮田敬子

※ラジオ番組音声は以下からお聴きいただけます。

日和山で番組オープニングと予告動画の撮影に臨む宮田ナビゲーター。

番組収録前の打合せ。丸本組の佐藤社長、松谷副社長、佐々木常務と番組スタッフ。

日和山から見た震災直後の中瀬と八幡町方面(標題写真と同位置から撮影されたもの)

津波に襲われた南浜地区。日和山に避難した人々が見つめる。

災害対策拠点として震災前に整備された石巻事務所。社員のみならず地元住民の避難も受け入た。

震災直後から、各現場の人員配置など情報の整理は石巻事務所のホワイトボードで行われた。

災害対応の緊急車両を通行させるために、三陸道の復旧は地震直後、いち早く始められた。

被害を受けた水産物の処理や仮埋葬地の整備など、土木・建築の分野を超えた復旧作業にも従事した。

現在の丸本組本社屋。耐震設計で、緊急時には災害拠点とできるよう備えられている。

お話を伺った丸本組の皆さんと宮田ナビゲーター。

「今日できることを明日に伸ばすな」とよく言いますが、なかなか実行できない私。

しかし、取材を通してすぐに行動に移すことがどれほど大切なことか実感しました。

2011年3月9日、東日本大震災の2日前、牡鹿半島沖を震源とするM7.3の地震が起き、東北地方の太平洋沿岸には津波注意報が出されました。丸本組では、平素から防災訓練は繰り返していましたが、実際にやってみたらどうなるのか。そう考え、会社として日和山へ避難しました。それによって、想定よりも避難に時間がかかってしまうことがわかります。このままではいけないと、すぐに改善点を探り、その結果、重機や車などにはこだわらず捨てて逃げること、そして一斉に避難すると時間がかかるので、5人ぐらいのグループに分かれて避難することを社員の皆さんで共有したそうです。それがあったからこそ、3月11日は37分で避難が完了したと言います。

いつ来るかわからないのが自然災害であり、今確認しなければ手遅れになるかもしれない…常にそう考えなければいけないのだと痛感しました。

震災発生後は、自身も被災者でありながら道路の啓開作業などにあたった社員の皆さんの自宅を片付け、少しでも安心して仕事ができるよう環境を整えたり、地域住民の皆さんの避難場所として事務所を開放したりと、本業以外の部分でもできることは何でもしたという丸本組。震災後に完成した社屋の会議室でインタビューをお願いしましたが、この部屋もいざと言う時には多くの人が避難できるスペースになるよう設計されていて、例えば床は直接座っても疲れないよう柔らかくしていると教えてくれました。

取材を通して皆さんは「石巻に住んでいますから、地震が来たらすぐに津波を考えるんですよ」と口をそろえておっしゃっていました。常に、いつ何が起こるかわからない。だからこそ、今できることは今やる。私たちも普段の備えの中で意識しなければいけないとあらためて感じました。

放送をお聴きになった皆様のご意見、

ご感想をお聞かせください。